Darmkrebs – eine häufige, aber oft vermeidbare Erkrankung

In Deutschland erkranken jährlich etwa 24.000 Frauen und 30.000 Männer neu an Darmkrebs, womit diese Tumorart bei Frauen die zweithäufigste und bei Männern die dritthäufigste Krebsform darstellt. Besonders erfreulich: Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Todesfälle durch Darmkrebs in den letzten 20 Jahren um 17 Prozent gesunken (von ca. 28.900 im Jahr 2003 auf etwa 24.100 im Jahr 2023). Diese positive Entwicklung wird maßgeblich durch Therapieverbesserungen und den Ausbau der Früherkennungsprogramme – wie die regelmäßige Darmspiegelung – unterstützt.

2024 wurde das Darmkrebszentrum am Hochwaldkrankenhaus in Bad Nauheim gegründet. Ein Darmkrebszentrum ist eine medizinische Einrichtung, die sich auf die umfassende Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Darmkrebs spezialisiert hat. Chirurgen, Onkologen, Radiologen, Gastroenterologen, Pflegekräfte und Psychologen arbeiten eng zusammen, um eine möglichst effektive und individuelle Behandlung zu gewährleisten. Unser Zentrum bietet neben moderner Diagnostik und Therapie Unterstützung bei der Nachsorge, der psychischen Bewältigung der Erkrankung und der sozialen Absicherung. Wir erfüllen strenge Qualitätskriterien und arbeiten nach den aktuellen medizinischen Leitlinien. Unser Ziel ist nicht nur die Heilung, sondern auch die Erhaltung der Lebensqualität.

Behandlung des Kolonkarzinoms (Dickdarmkrebs)

Die Behandlung eines Kolonkarzinoms – also eines bösartigen Tumors im Dickdarm – orientiert sich in erster Linie am Tumorstadium, am allgemeinen Gesundheitszustand der Patientin oder des Patienten sowie an biologischen Eigenschaften des Tumors (z. B. molekulargenetisches Profil).

Das Ziel ist stets: vollständige Tumorentfernung, Rückfallvermeidung und Erhalt bzw. Verbesserung der Lebensqualität.

Frühe Stadien (Stadium I–III)

- Operation als Haupttherapie:

Entfernung des befallenen Darmabschnitts mit zugehörigen Lymphknoten (onkologische Resektion). - Kuratives Ziel: In vielen Fällen ist dieser Eingriff bereits heilend.

- Adjuvante Chemotherapie:

Vor allem im Stadium III (und in ausgewählten Fällen im Stadium II) zur Eliminierung möglicherweise verbliebener Tumorzellen und zur Senkung des Rückfallrisikos.

Fortgeschrittenes Stadium (Stadium IV)

- Metastasenbehandlung:

Wenn Fernmetastasen (z. B. in Leber oder Lunge) vorliegen, steht eine Kombination aus Operation, medikamentöser Therapie und ggf. lokoregionalen Verfahren im Vordergrund. - Therapieziele:

- Lebensverlängerung

- Linderung von Beschwerden

- in ausgewählten Fällen: Heilung durch vollständige Entfernung aller Tumorherde

- Medikamentöse Optionen:

- Klassische Chemotherapie (Zytostatika)

- Zielgerichtete Therapien (z. B. monoklonale Antikörper gegen EGFR oder VEGF)

- Immuntherapien (Checkpoint-Inhibitoren) bei bestimmten molekularen Tumorprofilen

Weitere Verfahren

- Strahlentherapie:

Beim Kolonkarzinom nicht Teil der Standardbehandlung, kann aber zur Schmerzreduktion oder lokalen Kontrolle von Metastasen eingesetzt werden. - Supportive Maßnahmen:

Schmerztherapie, Ernährungsberatung, psychoonkologische Betreuung und Rehabilitationsmaßnahmen zur Erhaltung der Lebensqualität.

Funktion des Dickdarms

Der Dickdarm ist der letzte Abschnitt des Verdauungstrakts und spielt eine zentrale Rolle bei der Wasser- und Elektrolytrückgewinnung. Er entzieht dem Nahrungsbrei Flüssigkeit, wodurch der Stuhl eingedickt und geformt wird. Zudem speichert er den Stuhl, bis er kontrolliert ausgeschieden werden kann. Im Dickdarm leben Milliarden von Bakterien, die unverdauliche Nahrungsreste fermentieren und wichtige Vitamine wie Vitamin K produzieren. Diese Darmflora unterstützt das Immunsystem und schützt vor Krankheitserregern. Über die Darm-Hirn-Achse beeinflusst der Dickdarm sogar unsere Stimmung und unser Stresslevel. Ein gesunder Dickdarm trägt zu einem stabilen Energiehaushalt und einem ausgeglichenen Wohlbefinden bei.

Störungen im Dickdarm, wie Verstopfung oder Reizdarmsyndrom, können den Alltag stark beeinträchtigen. Eine ballaststoffreiche Ernährung und ausreichend Flüssigkeit fördern seine Funktion. Kurz gesagt: Der Dickdarm ist nicht nur für die Verdauung wichtig, sondern auch für unsere Gesundheit und Lebensqualität.

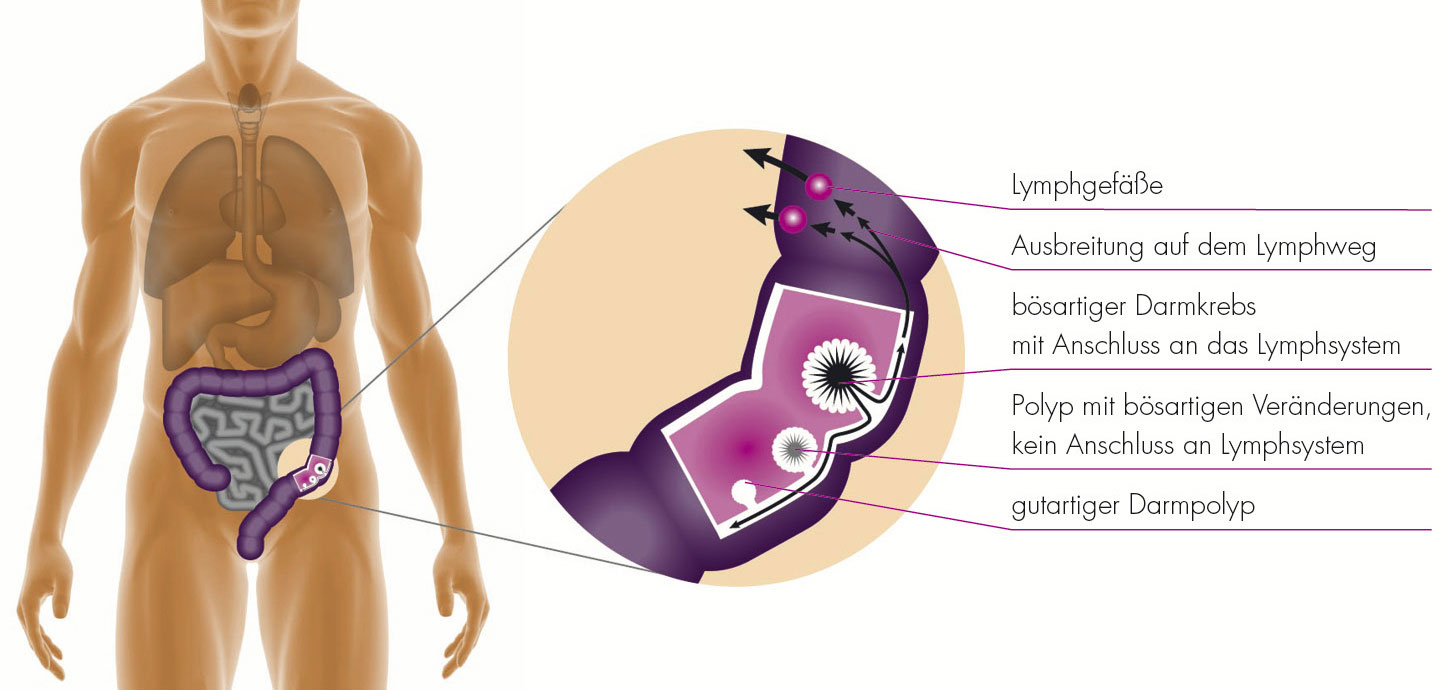

Endoskopische Therapie früher Kolonkarzinome

Die endoskopische Therapie der Frühstadien des Kolonkarzinoms ist ein hochspezialisiertes Verfahren, das darauf abzielt, kleine, oberflächlich wachsende Tumoren im Dickdarm minimalinvasiv zu entfernen – mit kurativer Absicht. Diese Methode kommt vor allem dann zum Einsatz, wenn der Tumor noch auf die Schleimhaut oder die oberste Schicht der Darmwand begrenzt ist und keine Hinweise auf Lymphknotenbefall oder Fernmetastasen vorliegen.

Zunächst erfolgt eine sorgfältige endoskopische Beurteilung der Läsion, um ihre Dignität – also ihre Gut- oder Bösartigkeit – einzuschätzen. Dabei werden spezielle Klassifikationssysteme verwendet, die helfen, das Risiko einer tieferen Invasion oder eines aggressiven Wachstums zu erkennen. Ist die Läsion geeignet, kann sie endoskopisch entfernt werden – entweder durch eine Mukosaresektion (EMR) oder eine Submukosadissektion (ESD). Die EMR eignet sich für kleinere, flache Tumoren, während die ESD auch größere oder komplexere Veränderungen in einem Stück entfernen kann.

Nach der Abtragung wird das Gewebe feingeweblich untersucht. Liegen keine Hochrisikomerkmale vor – etwa Lymphgefäßinvasion oder schlechte Differenzierung – kann die endoskopische Therapie als ausreichend gelten. Falls jedoch solche Risikofaktoren festgestellt werden, sollte eine zusätzliche chirurgische Entfernung mit Lymphknotendissektion erfolgen.

Alle Patienten werden über die Tumorkonferenz an das Darmkrebszentrum angebunden und weiterbetreut. Eine regelmäßige Nachsorge ist auch in den frühen Stadien nötig.

Behandlung des Rektumkarzinoms (Enddarmkrebs)

Die Behandlung eines Rektumkarzinoms – also eines bösartigen Tumors im Enddarm – ist komplex und wird individuell auf das Tumorstadium, die exakte Lage im Rektum sowie auf patientenspezifische Faktoren wie Alter, Allgemeinzustand und genetische Risikokonstellation abgestimmt.

Das Ziel ist: vollständige Tumorentfernung, Rückfallvermeidung und – soweit möglich – Erhalt der Darmfunktion.

Frühe Stadien (Stadium I)

- Operation allein: Entfernung des betroffenen Enddarmabschnitts mit den zugehörigen Lymphknoten (onkologische Rektumresektion).

- Lokale Exzision: Bei sehr kleinen, oberflächlich wachsenden Tumoren ohne Risikomerkmale kann der Tumor minimalinvasiv ohne größere Darmresektion entfernt werden.

Stadium II und III

- Neoadjuvante Radiochemotherapie: Kombination aus Bestrahlung und Chemotherapie vor der Operation, um den Tumor zu verkleinern und die Heilungschancen zu verbessern.

- Operation:

- Tiefe anteriore Rektumresektion mit Erhalt des Schließmuskels (sofern möglich).

- Abdominoperineale Rektumexstirpation mit dauerhaftem künstlichen Darmausgang, wenn der Tumor sehr tief sitzt oder der Schließmuskel betroffen ist.

- Adjuvante Chemotherapie: Nach der Operation, abhängig vom histologischen Befund und Risikoprofil.

Fortgeschrittenes Stadium (Stadium IV)

- Palliative Therapie: Ziel ist die Linderung von Beschwerden, die Sicherung der Darmfunktion und die Verlängerung der Lebenszeit.

- Optionale Operationen: Entfernung einzelner Metastasen (z. B. in Leber oder Lunge) oder Wiederherstellung der Darmpassage.

- Medikamentöse Therapien:

- Klassische Chemotherapie

- Zielgerichtete Medikamente (z. B. gegen EGFR oder VEGF)

- Immuntherapien bei bestimmten molekularen Tumorprofilen

Organerhalt – „Watch and Wait“

In ausgewählten Fällen mit exzellentem Ansprechen auf die neoadjuvante Radiochemotherapie kann auf eine sofortige Operation verzichtet werden. Stattdessen erfolgt eine engmaschige, bildgebungs- und endoskopiebasierte Überwachung. Dieses Konzept („Watch and Wait“) zielt auf den Erhalt der natürlichen Darmfunktion ab, erfordert jedoch ein streng strukturiertes Nachsorgeprotokoll.

Nachsorge im Anschluss an die primäre Therapie

Die Nachsorge beginnt nach Abschluss der primären Therapie – also nach Operation und gegebenenfalls Chemo- und/oder Strahlentherapie – und verfolgt mehrere Ziele:

- Früherkennung von Rückfällen (Rezidiven)

- Erkennung und Behandlung von Spätfolgen der Therapie

- Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität

In den ersten fünf Jahren nach der Behandlung ist das Rückfallrisiko am höchsten. In dieser Zeit erfolgt eine strukturierte und engmaschige Überwachung nach den Empfehlungen der aktuellen Leitlinien.

Typische Nachsorgeuntersuchungen

- Körperliche Untersuchung und ausführliches Gespräch zur Erfassung neuer oder anhaltender Beschwerden

- Blutuntersuchungen mit Kontrolle des Tumormarkers CEA (Carcinoembryonales Antigen)

- Bildgebende Verfahren:

- Ultraschall des Bauchraums

- CT oder MRT zur Kontrolle von Leber und Lunge – häufige Orte für Metastasen

- Koloskopien (Darmspiegelungen) zur Erkennung neuer Polypen oder Tumoren

Nachsorge-Intervalle

- Jahre 1–2: in der Regel alle 3–6 Monate

- Jahre 3–5: halbjährlich bis jährlich

- Ab Jahr 6: nach individueller Risikoeinschätzung

Die Intervalle werden im Gesundheitszentrum Wetterau (GZW) individuell an das Tumorstadium, die Behandlungsergebnisse und den allgemeinen Gesundheitszustand angepasst.

Schlüsselrolle für die Radiologie

Die Radiologie spielt eine zentrale Rolle bei der Behandlung des Rektumkarzinoms – sowohl in der Diagnostik als auch in der Therapieplanung und Verlaufskontrolle. Sie liefert präzise Bildinformationen, die für die Einschätzung der Tumorausdehnung, der Lage im Becken und der Beziehung zu benachbarten Organen entscheidend sind.

Vor Beginn der Therapie wird in der Regel eine Magnetresonanztomographie (MRT) des Beckens durchgeführt. Diese Untersuchung ermöglicht eine exakte Beurteilung der Tumorgröße, der Eindringtiefe in die Darmwand und der Beteiligung von Lymphknoten. Die radiologischen Befunde helfen dabei, das Stadium der Erkrankung festzulegen und die geeignete Behandlungsstrategie zu wählen – etwa ob eine neoadjuvante Strahlenchemotherapie vor der Operation notwendig ist.

Während der Therapie kann die Radiologie auch zur Verlaufskontrolle eingesetzt werden. Bildgebende Verfahren wie CT oder MRT zeigen, ob der Tumor auf die Behandlung anspricht oder ob sich neue Veränderungen gebildet haben. Nach Abschluss der Therapie dient die Radiologie der Nachsorge, um Rückfälle frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls erneut zu behandeln.

An unserem Zentrum werden modernste Geräte eingesetzt. Ein neuer Computertomograph der aktuellsten Generation wurde gerade bestellt und wird bald zusätzlich zur Verfügung stehen. Wir arbeiten eng mit Chirurgen, Onkologen und Strahlentherapeuten zusammen. Die gemeinsame Expertise ist unverzichtbar für die präzise Planung und Durchführung einer individuell abgestimmten Therapie.